Google Mapsの地球表示は外射図法

Google Mapsはメルカトル図法(厳密にはWebメルカトル)で描かれていますが、2018年から小縮尺地図が丸い地球で表示できるモードが追加されました。Google Earthは公開当初からデジタル地球儀として真下や斜めなどさまざまな角度から地球を俯瞰できていましたが、Google Mapsも真下に限り地球儀のように俯瞰することができるようになったのです。

2024年3月時点では、以下のように左下の「レイヤ」から、[詳細] → [地球表示] をチェックすることで変更できます。

この「地球表示」は「デジタル地球儀」なので地図ではないでしょう、と思われるかもしれませんが、ディスプレイは立体物ではありませんので二次元で表現された地図といえますし、そもそも地球儀も地図の一種に分類されています。

デジタル地球儀であるGoogle Earthの表現も、Google Mapsの地球表示と同様です。

外射図法とは

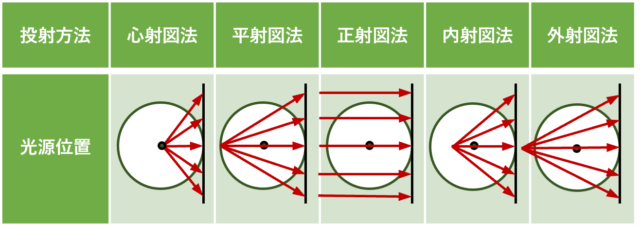

地球の形を、光源から発せられた光が地球の影を投影面に映し出して得られるに等しい形状の図法を投射図法といいます(厳密には投射方位図法にあたりますが、一般的に方位図法は省略されます)。投射図法のうち、光源を人間の視点に置き換えて、人間が宇宙から地球を眺めた際の見た目に等しいものを外射図法といいます。外射図法は視点の高度を指定して世界の見た目が調整できます。

類似の図法で正射図法がありますが、正射図法は、例えば北極の上空から見下ろすと90度離れた赤道までが表現できます。地球<=>太陽間(約1億5,000万km)くらい離れれば、間違いなく外射図法=正射図法といってよいでしょう、静止衛星軌道(高度約36,000km)程度では正射図法相当とはいえません。地球<=>月間(約38万km)くらい離れると、ほぼ正射図法に等しいといえます。

確認

実際にGoogle Mapで確認してみます。肉眼で確認するには、横幅が高解像度のディスプレイが必要です。今回は、4Kディスプレイを横に2つ並べてウィンドウを最大表示(7482x2036)にして確認しました。

スケールを一番小さくすると、地球の左端がアラビア半島が見えていますが、拡大するとインドまでしか見えなくなってしまいます。視点の高度によって地球の見える範囲が変わることが分かります。

4Kディスプレイだと微妙な差なのでわかりにくいかもしれません。