はじめに

とある休日に突然知人からメッセンジャーで連絡がありました。

インドネシアの外邦図をジオリファレンスして Webマップに重ねたいんですけど、(旧)日本測地系で緯度経度を定義して重ねようとしても位置が合わなくて、どうしたらいいですか?

私も知らないので調べてみますね。

(そんなの知らないけど、調べたろうやないかい!)

これまで外邦図は名前だけしか聞いたことがなくて現物を見る機会はなかったし、インドネシアの測地系なんて使ったことはないので伊達と酔狂で調べてみました。問題解決までに時間がかかったので、未知の座標系にどう挑めば良いのか、今後の参考として調べる過程も書いておきました。結論だけ知りたい方は最後のまとめをご覧ください。

外邦図とは

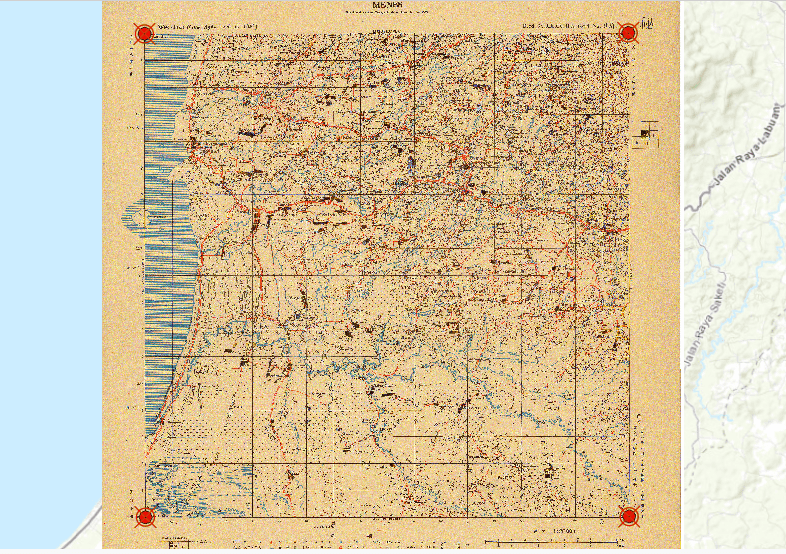

戦前、日本における地図製作は旧陸軍参謀本部・陸地測量部が行っていました。そこで制作された現在の日本の領土外の地域の地図を外邦図といいます。戦前は併合されていた朝鮮半島や台湾も外邦となるようです(参考)。今回質問のあった地域はインドネシアのジャワ島で、例として西端にあるラブアン (Laban) 付近の図郭のデータを見せてもらいました。

調査

地図は投影されているので、その投影座標系(測地系、地図投影法とパラメーター)と、地図上の任意の2地点の座標が分かれば地球上の位置と結びつけることができます(1点だと回転方向が決まらない)。まずは測地系がなにかを調べることにしました。

自宅の書架から文献を探してみましたが見つからず。なのでインターネットから該当するキーワードを入力して外邦図の研究論文を探しました。外邦図に関する研究は一定数ありましたが「外邦図の図郭の緯度・経度、投影法その他測地的情報が不備である~」と書かれているくらいで、今回必要な具体的な情報が明確に記載されている論文は見つけられませんでした。外邦図に関して検索した論文は文末に記載しておきます。

図郭外に書かれている情報から考える

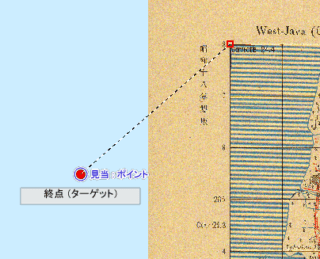

文献からはこれといった情報が得られなかったので、次に与えられた地図から未知の測地系を見いだす作戦を考えました。確認に使用した地図はこれで、以下の情報が分かりました。

- 備考

「1924年舊蘭印測量局(旧蘭印測量局)調製5万分の1、8色印刷を4色に複製せるものなり」と記載

このことからインドネシアの外邦図は、陸地測量部が測量した訳ではなく、蘭印測量局が測量したものを陸地測量部が編集した編集図と判明。 - 図郭

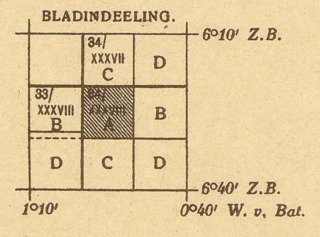

図郭の四隅の座標がかかれている。経度0度がジャカルタ市内を通っている模様。

BLADINDEELING. と書かれている

測地系と回転楕円体

ArcGIS の「地理座標系」プリセット一覧から "Indonesia" と名のつくものを探してみました。"Indonesian Datum 1974" というのが見つかりましたが戦後に定義されたようなので期待するものではなさそうです。

蘭印とはオランダ領東インドです。オランダによって測量されているということは当時オランダ本国で採用されている回転楕円体がインドネシアにも採用されてるのではないかと予測し、Bessel 楕円体と推定しました。オランダの旧測地系は "DHDN" というそうで、ArcGIS のプリセット パラメーターを見ると予想通りベッセル楕円体でした。ただし、 回転楕円体が分かっても測地系の名称が分からないと、測地系を WGS84 に変換する変換式が特定できないので意味がありません。

"BLADINDEELING" はオランダ語で「セクション」という意味だそうです。また、ジャカルタは旧称バタヴィア (Batavia) と呼ばれていたことがわかりました。ArcGIS の地理座標系一覧から "Batavia" を検索すると一致する名称が見つかりました。バタヴィア測地系は、本初子午線(経度0度)が Batavia になっている "Batavia (jakarta)" と、本初子午線がグリニッジとなっている "Batavia" の 2種類があるようです。これらの回転楕円体もベッセルだったので信頼度が高まっていきます。

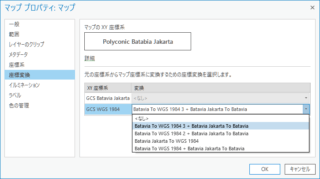

また、地理座標系変換(測地系変換)のパラメーターには次のようなものがありました。 これで Batavia測地系を WGS84 に変換できることが分かりました。ArcGIS には複合地理座標系変換として定義されていますが、これは経度0度を示すグリニッジ子午線とバタヴィア子午線を変換するものです。

- Batavia To WGS 1984 3 + batavia Jakarta To Batavia (EPSG: 1814)

- Batavia To WGS 1984 2 + batavia Jakarta To Batavia (EPSG: 1813)

- Batavia To WGS 1984 + batavia Jakarta To Batavia (EPSG: 1123)

- Batavia Jakarta To WGS 1984 (EPSG: 1123)

今回はインドネシアの外邦図で Batavia測地系という未知の測地系が登場しましたが、外邦図でも朝鮮半島や台湾は直接旧日本陸軍陸地測量部が測量していたので日本測地系です。測地系変換の変換式も朝鮮半島用に本土と異なるものが用意されています。

地図投影法

今回の地形図は戦前の近代測量によって作られた大縮尺地図なので多面体図法と推測できます。ArcGIS では多面体図法はサポートされていませんが、参考文献から代用として多円錐図法が適当できることが分かります。図郭の中央にあたる子午線に多円錐図法の中央子午線を設定すれば大丈夫です。

図郭インデックスに書かれている経緯度線が直交して、且つ地図内の1kmメッシュも少なくとも地図上の見た目は直交となっていることが根拠です。中央子午線が図郭の外にあるならば、東西の図郭線は多少傾斜する(図郭が台形となる)はずです。

以上から、インドネシア ジャワ島の外邦図は、Batavia (Jakarta) 測地系で、中央子午線を東経105.8度(グリニッジ)あたりに設定した多円錐図法で投影座標系を定義してジオリファレンスし、そのラスターを Webメルカトルに投影変換すれば正しく重ねられるだろうという推測が結論になりました。

操作:ジオリファレンス

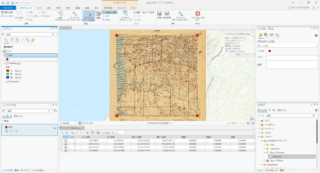

実際に ArcGIS Pro でジオリファレンスを操作して ArcGIS Online のベースマップと正しい位置関係で重なるか検証します。検証に使用した外報図の画像データは東北大学を許可を得て掲載しています。

- ジオリファレンスするためのコントロール ポイントを作成します。図郭に記載の座標を読み解くと、座標は十進経緯度で次のようになります。

最小経度: -1

最大経度: -0.8333333

最小緯度: -6.5

最大緯度: -6

図郭の中央経度: -0.9166666666

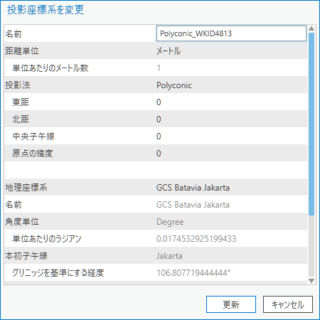

- この座標に基づいて、ジオリファレンス用のリファレンス ポイントと図郭ポリゴンを作成します。フィーチャクラスに定義する座標系は以下のとおりです。

名前:Polyconic_XXXX(適当な名称で新規に作成)

投影法:Polyconic(多円錐図法)

中央子午線:0(厳密には -0.9166666666 が適当だろう)

地理座標系:GCS Batavia Jakarta(ジャカルタを標準時子午線とする定義)

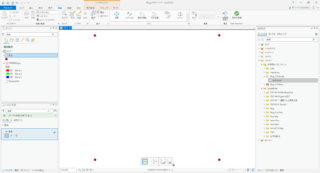

- ポイント フィーチャクラスをマップに追加し、マップの座標系をポイント フィーチャクラスと同じものにします。

- 図郭の四隅の座標を持つポイント フィーチャを作成します。

- ジオリファレンス機能を使って図郭の四隅と位置合わせします。定義した座標系に対する地図のひずみはないため、3点の位置を合わせれば位置が合うので4点目は同一地点で指定します。

- 位置合わせができました。最後に保存して同じファイルに位置情報を付与するか、新しいファイルとして新規保存します。

- マップはバタヴィア測地系の多円錐図法で表示されていますが、ベースマップは、WGS84 の Webメルカトルです。ですので、マップ プロパティの [座標変換] ペインで測地系の変換(地理座標系変換)パラメーターを指定して変換します。パラメーターは 4種類ありますが、いずれも地心座標系変換で、その差は地球の重心位置を XYZ方向に 1m程度違うだけなので、50000分の1 の地図であればどれを使っても変わりません。パラメーターの適用地域をみると、(2) か (3) がジャワ島を対象となっているようです。

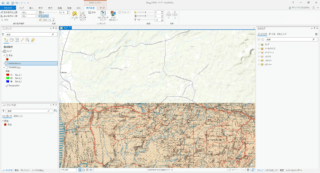

- 地図を拡大してスワイプすると、ベースマップ レイヤーの道路と外邦図の道路が正しい位置関係で重なっていることが確認できます。

まとめ

- 図郭線に書かれている経度の標準時子午線(経度0度の場所)がグリニッジではなくバタヴィアとして定義されている

- バタヴィアはインドネシア首都ジャカルタのオランダ植民地時代の名称(参考)

- Batavia (jakarta) 測地系は東経106.8077194444444が経度0度なので、図郭に記載の経度はそれを差し引く

- 該当の情報からジャワ島外邦図の測地系は Batavia (jakarta) (EPSG:4813) である

- 外邦図は戦前の大縮尺地図であることから地図投影法は多面体図法と推測できる

- ArcGISには多面体図法はサポートされていないので多円錐図法で代用する。元の多面体図法の中央子午線は不明だが、図中の格子線(1kmメッシュ)が直交で図郭の経緯度線も直交していることから、地図の中心を中央子午線に設定すれば良い

- WGS84 との測地系変換には EPSG 1813 か 1814 を使用する、5万分の1地形図ならどちらを使っても大差ない。

ジャカルタの旧称がバタヴィアとは知りませんでした。この都市名を知っていれば測地系を見つけるのがもう少し早く問題解決できたことでしょう。

参考

- 「外邦図の非軍事的活用と公開をめぐって」田村俊和 ニュースレター

「 ~その他、新旧地図のオーバーレイによる土地利用・被覆の比較も可能であるが、これをある程度以上の精度で進めるには、外邦図の図郭の緯度・経度、投影法その他測地的情報が不備であることが、妨げとなる場合がある。 」 - 『建設省国土地理院監修 : 測量・地図百年史』書評

「~地域によつて作成の基礎がちがう。すなわち南樺太・台湾・朝鮮は戦前は日本の領土であつたから,内地の基本測量と同様な方法で作成された。注目に値することは,満州ではこれに加えて,空中写真が利用され,戦前の日本の空中写真測量は満州で発達したといつてよキ、ことである。これに対して他のものは,当該国や地方で作られたものを軍が入手して,複製や修正をしたものがおもであった。この編で述べている多くの事項は,単に過去を追想しているようなものであるから,ここでは1つだけ現代の測地学にとつて重大な問題を提供している箇所を紹介するにとどめる。それはr東京原点による経緯度と薪京原点系の経緯度を比較して,満洲一東京の形式で求めた緯度の差,経度の差の平均値は, dBm = +9".36±0".04, dLm = -16". 96 ± 0".07 であり,地図としては満州と朝鮮との間で白部ができることになる。この成果は,新京原点と東京原点の相対的鉛直偏差を求めるうえで貴重な学術的資料としても役立つた。」(p.470)と記していることである。これは戦前には公表されなかつたことであるが,貴重な学術的資料として役立つた,ぐらいの表現ではすまされない問題なのであり,この解答は現在までもち越されているものである。」 - 外邦図デジタルアーカイブの構築と公開・運用上の諸問題

- 地図情報共有化に向けての課題:グローバルCOEプログラム「協会研究の拠点形成:スラブ・ユーラシアと世界」特別報告書

※講演会の議事録が書かれており、測地系についてもやもや~とした議論が書かれています。 - 東南アジアの近代地図整備過程における外邦

※ 測地系や投影法の記述はありませんが、戦後の流出経路などが書かれています。 - 外邦図(Wikipedia)

- 外邦図デジタルアーカイブ 図郭検索アプリ(東北大学)

- 「日本の地形図等に用いられた多面体図法の投影原理」政春尋志 (2011) 『地図』Vol.49 No.2 資料2

- 測地系変換のパラメーター(Esri)

- EPSG.io

本記事で使用している外邦図は東北大学の許可を得て使用しています。